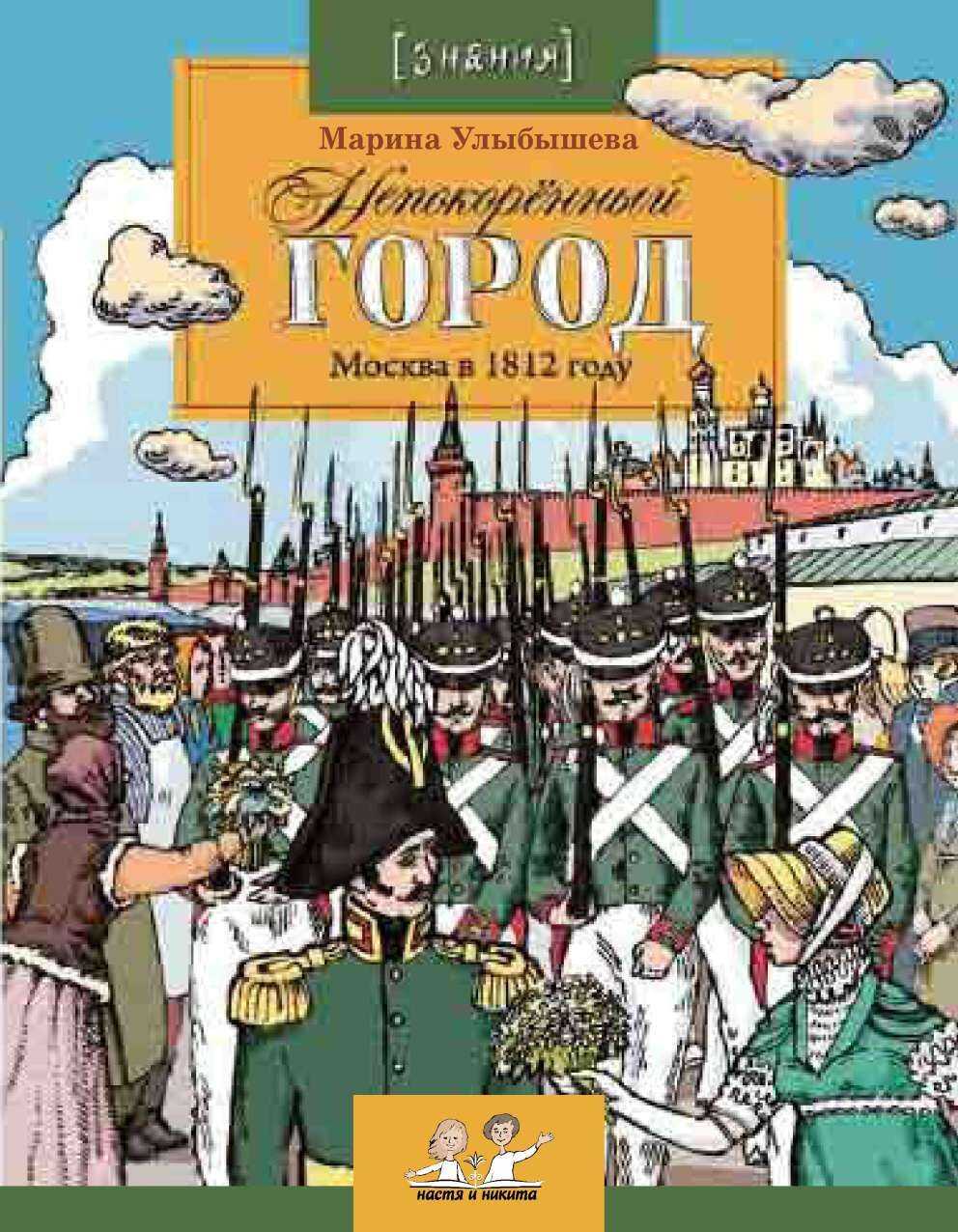

Книга Непокоренный город. Москва в 1812 году - Марина Алексеевна Улыбышева

Читать книгу Непокоренный город. Москва в 1812 году - Марина Алексеевна Улыбышева полностью.

0

0

0

- Жанр: Сказки / Детская проза

- Автор: Марина Алексеевна Улыбышева

Книга «Непокоренный город. Москва в 1812 году - Марина Алексеевна Улыбышева» читать онлайн, бесплатно и без регистрации. Жанр книги «Непокоренный город. Москва в 1812 году - Марина Алексеевна Улыбышева» - "Сказки / Детская проза" является популярным жанром, а книга "Непокоренный город. Москва в 1812 году" от автора Марина Алексеевна Улыбышева занимает почетное место среди всей коллекции произведений в категории "".

(18+) Внимание! Аудиокнига может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту для удаления материала.

(18+) Внимание! Аудиокнига может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту для удаления материала.

Это уже третья книжка из серии «Настя и Никита», выпущенная к 200-летию Отечественной войны 1812 года. Легендарные исторические события раскрываются здесь через рассказ о том, что происходило в те трагические времена в Москве, которая, как известно, после Бородинского сражения была «французу отдана», но осталась непокорённым городом, из которого уже через месяц Наполеон со своей армией вынужден был позорно бежать. Ведь москвичи предпочли сжечь свои дома, чтобы спасти Россию от непрошеных гостей.

Шрифт:

-

+

Интервал:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

Перейти на страницу:

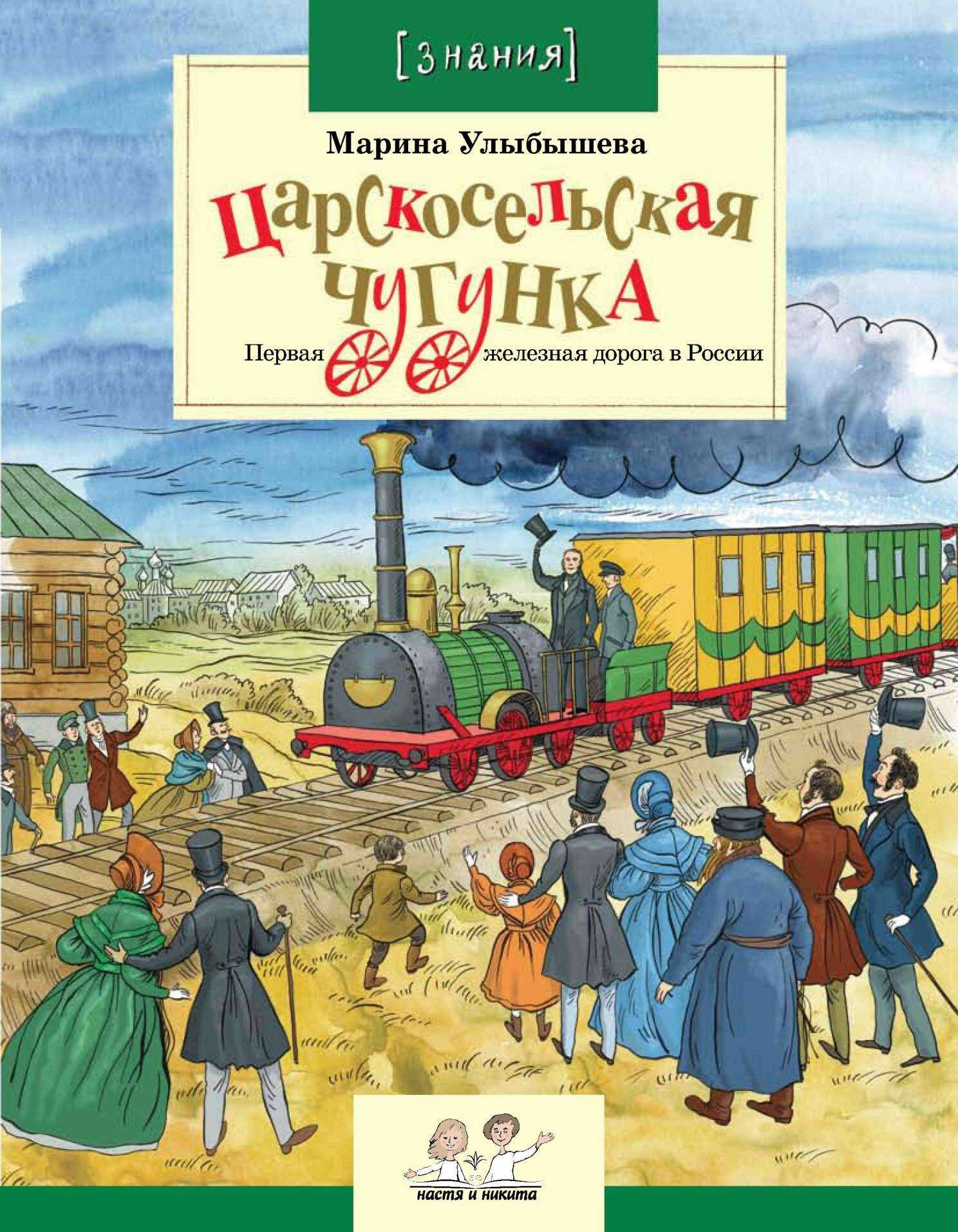

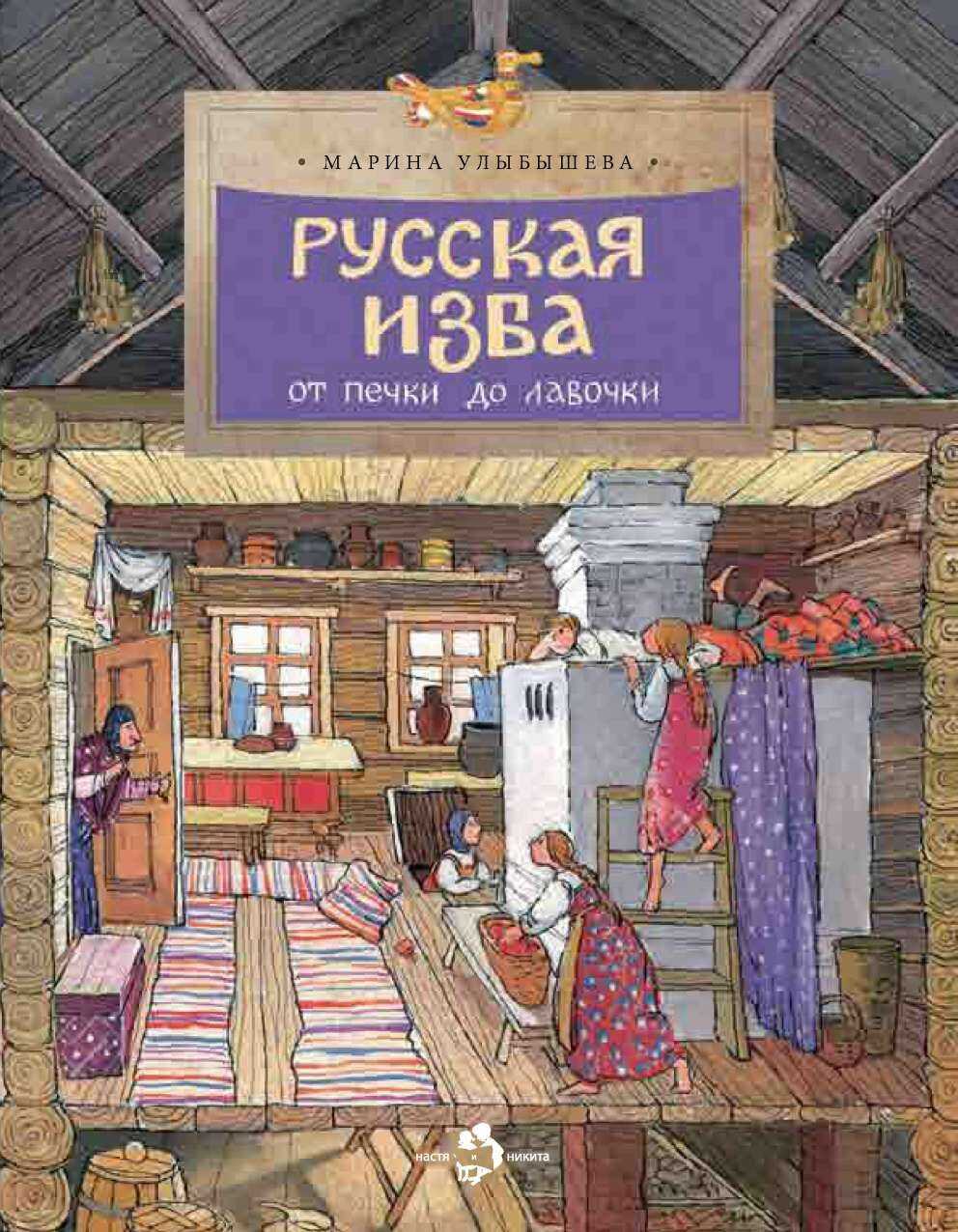

Книги схожие с книгой «Непокоренный город. Москва в 1812 году - Марина Алексеевна Улыбышева» от автора - Марина Алексеевна Улыбышева:

Комментарии и отзывы (0) к книге "Непокоренный город. Москва в 1812 году - Марина Алексеевна Улыбышева"