Книга Уход Толстого. Как это было - Виталий Борисович Ремизов

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

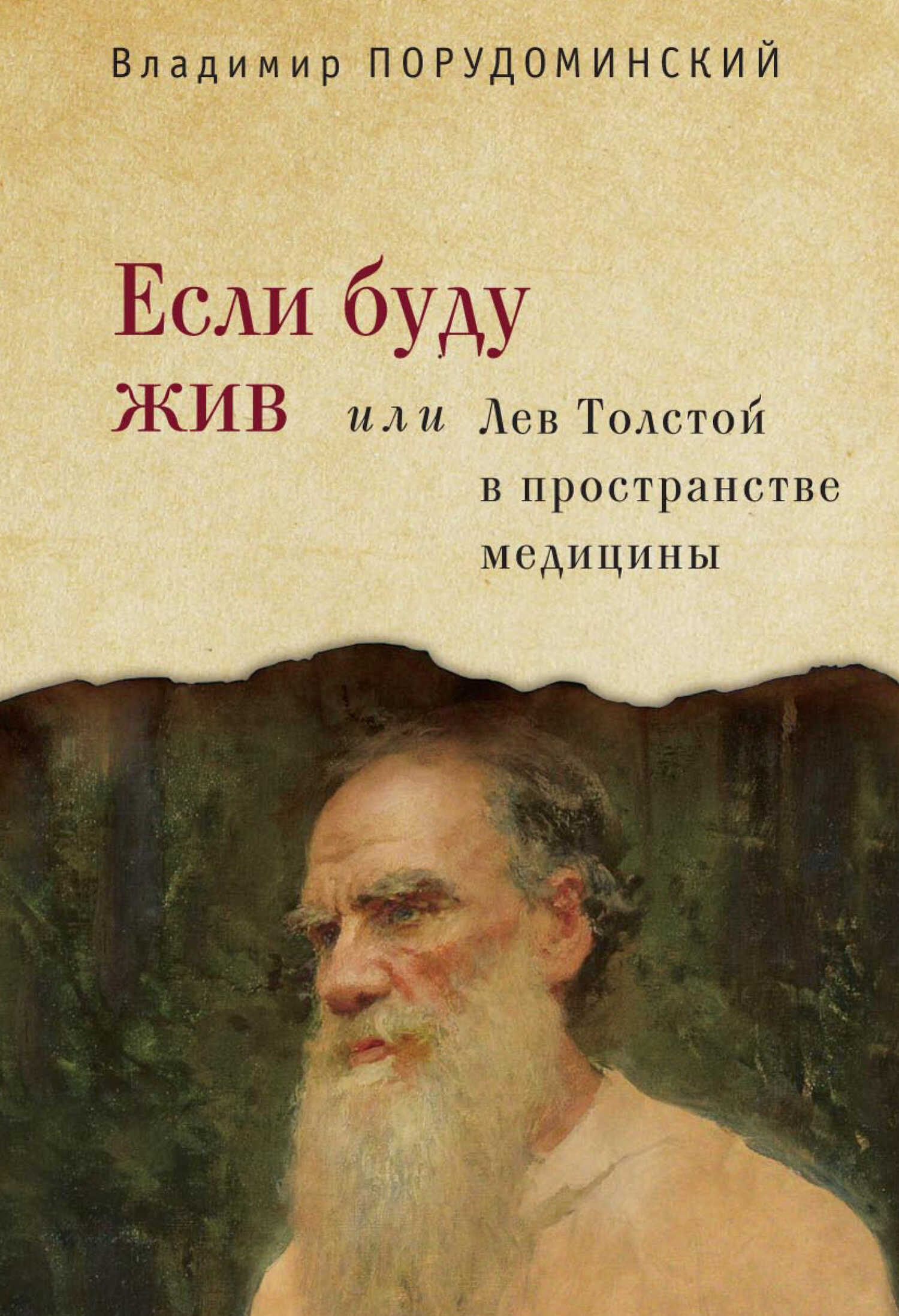

Художник В. И. Россинский. В. Г. Чертков у постели Толстого

Из воспоминаний

Александры Львовны Толстой

«Утро 4 ноября также было очень тревожное. Отец что-то говорил, чего окружающие никак не могли понять, громко стонал, охал, прося понять его мысль, помочь ему… И мне казалось, что мы не понимаем его мыслей не потому, что они бессмысленны — я ясно видела по его серьезному, одухотворенному лицу, что для него они имеют глубокий, важный смысл, а что мы не можем понять их потому, что он уже был не в силах передать их на нашем, нам понятном языке.

Но минутами он говорил ясно и твердо. Так, Вл. Григорьевичу он сказал:

— Кажется, умираю, а может быть, и нет.

Потом сказал что-то невнятное, и дальше:

— А впрочем, надо еще постараться немножко.

Днем проветривали спальню и вынести отца в другую комнату. Когда его снова внесли в спальню, он пристально посмотрел на стеклянную дверь, которая была против его кровати, и спросил у дежурившей около него Вари, куда ведет эта стеклянная дверь. Варя ответила, что в коридорчик. Он спросил:

— А что за коридором?

Она сказала, что сенцы и крыльцо. Я в это время входила в комнату.

— А что, эта дверь заперта? — спросил отец, обратившись ко мне.

Я сказала, что заперта.

— Странно, я ясно видел, что из-за этой двери на меня смотрели два женских лица.

Мы сказали, что этого не может быть, так как из коридора в сенцы дверь тоже заперта.

Но видно было, что он не успокоился и продолжал с тревогой смотреть на стеклянную дверь. Мы с Варей взяли плед и завесили ее.

— Ах, вот теперь хорошо, — с облегчением сказал отец, повернулся к стене и на время затих.

Появился еще новый зловещий признак. Отец не переставая перебирал пальцами. Он брал руками один край одеяла и перебирал его пальцами до другого края и обратно, и так без конца. Это ужасно встревожило меня. Я вспомнила, что у моей сестры Маши за два дня до кончины появилось это движение пальцев.

Временами он лежал совершенно неподвижно, молчал, даже не стонал и смотрел перед собой. В этом взгляде его было что-то для меня новое, далекое, мне непонятное. „Конец“ — мелькало у меня в голове.

Временами же он старался что-то досказать, выразить какую-то свою неотвязчивую мысль, которая как будто не давала ему покоя. Он начинал говорить, но чувствовал, что говорит не то, громко стонал и охал.

— Ты не думай, — сказала я ему.

— АХ, КАК НЕ ДУМАТЬ, НАДО, НАДО ДУМАТЬ.

И он снова старался сказать что-то, метался и, по-видимому, очень страдал. К вечеру снова начался бред, и отец снова просил, умолял нас понять его мысль, помочь…

— Саша, пойди посмотри, чем это кончится, — говорил он мне.

Я старалась отвлечь его.

— Может быть, ты хочешь пить?

— Ах, нет, нет… Как не понять, это так просто.

— И снова, и снова он просил нас:

— Подойдите сюда, чего вы боитесь, не хотите мне помочь, я всех прошу…

Чего бы я не дала, чтобы понять, помочь. Но сколько я ни напрягала свой ум, я не могла понять, чего он хотел, не могла помочь.

Он продолжал говорить что-то непонятное нам:

— Искать, все время искать…

В комнату вошла Варя.

Отец привстал на кровати, протянул руки и громким радостным голосом, глядя в упор на Варю, вскрикнул:

— Маша, Маша!

Он как будто ее искал, ее ждал.

Варя выскочила из комнаты испуганная, потрясенная.

Вечером отцу стало легче, и он заснул»[242].

4 ноября. 4 часа 30 минут дня

[Бюллетень.

«Ночь плохо спал. Утром температура — 38,1, четыре часа дня — 38,3. Пульс — 100 и 120 с частыми перебоями; дыхание от 32 до 36; аппетита нет; днем сонливость. Маковицкий, Никитин»[243]]

5 ноября

АСТАПОВО

Из воспоминаний Александры Львовны Толстой

«Ночь с 4 на 5 ноябрябыла снова очень тревожная. Я не отходила от отца. Он все время метался, стонал, охал. Снова просил меня записывать, я брала карандаш и бумагу, но записывать было нечего, а он просил прочитать продиктованное.

— Прочти, что я написал, прочти, что я написал. Что же вы молчите? Что я написал, — повторял он, возбуждаясь все более и более.

Все это время мы старались дежурить по двое, но тут случилось как-то так, что я осталась одна у постели отца. Казалось, он задремал. Но вдруг он сильным движением привстал на подушках и стал спускать ноги с постели.

— Что тебе, папаша?

— Пусти, пусти меня, — он сделал движение, чтобы сойти с кровати.

Я знала, что если он встанет, я не смогу удержать его, он упадет, и я всячески старалась успокоить и удержать его на кровати. Но он из всех сил рвался от меня и говорил:

— Пусти, ты не смеешь меня держать, пусти!

Видя, что я не могу справиться с отцом, так как мои увещания и просьбы не действовали, а силой у меня не хватало духу его удерживать, я стала кричать:

— Доктор, доктор, скорее сюда!

Кажется, в это время дежурил доктор Семеновский. Он вошел вместе с Варей, и нам удалось успокоить отца и удержать его на кровати.

Видно было, что отец ужасно страдал, и я страдала вместе с ним, не будучи в силах помочь ему»[244].

Из записок Владимира Григорьевича Черткова

«5 ноября, в 2½ часа ночи, А. Л. меня разбудила словами: „Папá нехорошо“. Я вскочил и‚ надевая куртку и туфли, слышал, как из третьей от меня комнаты, где находился Л. Н., доносился его громкий и возбужденный голос. Поспешив к нему, я застал его сидящим поперек кровати. Когда я подошел к нему, он сказал мне, что хочет диктовать. Я