Книга Караваджо - Александр Махов

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Как-то в мастерскую зашёл Манчини после визита к больному кардиналу. Он долго стоял перед почти завершённой картиной, а затем спросил:

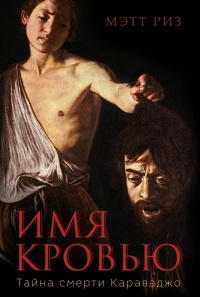

— Кто позировал для этого атлета-убийцы?

— Вглядитесь повнимательней, дружище, — ответил загадочно Караваджо. — Неужели не узнаёте? Это же Адам с сикстинской фрески «Сотворение человека» Микеланджело. Лучшего натурщика не сыскать. Как вы считаете, не будет ли на меня в обиде мой великий тёзка?

— Но насколько я помню, — возразил Манчини, — Адам пребывает там в лежачем положении.

— Совершенно верно. Но поднявшись на ноги и покинув райские кущи из-за первородного греха, Адам оказался в нашем жестоком земном аду и вполне мог стать убийцей.

На прощание Манчини попросил друга держать язык за зубами и не высказывать никому подобные мысли во избежание серьёзных неприятностей, которых у него и так предостаточно.

Действительно, повинуясь творческому воображению, Караваджо смело превратил сикстинского Адама в фигуру убийцы атлетического сложения, от которого кругами расходятся волны порождаемого им страха. Молодой головорез угрожающе стоит над распростёртым перед алтарём на полу Матфеем, крепко держа его за руку и занеся над апостолом смертоносный меч. В этом сцеплении рук символически заключена неразрывная связь искусства Караваджо с творчеством его великого предшественника Микеланджело Буонарроти. Разница только в том, что у Микеланджело рука сотворяет жизнь, а у Караваджо — лишает жизни.

Всё внимание на картине сосредоточено на фигуре убийцы и лежащем на полу апостоле, осознавшем свою предстоящую смерть за веру. Люди, присутствующие в церкви, отпрянули в ужасе. Кое-кто схватился за шпагу, но, оцепенев от страха, не осмелился вмешаться и прийти на помощь священнику. На заднем плане в глубине среди перепуганных прихожан Караваджо дал собственное изображение — мужчина в чёрном камзоле, наблюдающий за происходящим со страдальческим выражением лица. У него вид человека, незадолго до этого события пережившего глубокое нервное потрясение. Это, пожалуй, один из самых проникновенных автопортретов, выражающий подлинную сущность художника. В пронзительном взгляде читается столько боли и сострадания, которые не были так отчётливо зримы ранее в его работах. Эти чувства стали проявляться с особой выразительностью и глубиной после потрясшей его казни Джордано Бруно.

На переднем плане изображены полуобнажённые калеки, пришедшие на службу в надежде на исцеление, так как апостол Матфей считался целителем душ и плоти. Один из несчастных в страхе торопливо отползает в сторону, чуть ли не касаясь руками рамы картины. Ракурсы калек настолько приближены к зрителю, что возникает иллюзия их физической ощутимости.

Но особенно впечатляет справа фигура мальчика-служки, который с криком бежит из церкви. Его облик напоминает такого же римского мальчугана из предсмертного творения Рафаэля «Преображение». Разница только в том, что у Рафаэля на картине мальчишка, изображённый также справа, кричит от восторга при виде свершившегося чуда, которого не узрел никто из взрослых, занятых привычными земными суетными заботами, а у Караваджо — это крик ужаса, вызванный зверским убийством в храме, на глазах у всех.

Однажды зайдя в церковь, автор невольно стал очевидцем неожиданной сцены, когда одна из прихожанок, потрясённая увиденным, закричала в ужасе: «Убийца!» — вторя мальчику-служке на картине, и выбежала вон из церкви. Этот крик на картине Караваджо отозвался в Риме мощным эхом, возвещая о рождении нового искусства, одинаково понятного и трогающего души как искушённых ценителей, так и простых людей.

Художник превзошёл самого себя, живописуя своими излюбленными средствами — тенью и светом — исполненную драматического накала картину, построенную на резких контрастах. Густые плотные мазки его кисти кажутся неподвижными и безвоздушными, чем создаётся особый напряжённый колористический настрой картины. Чередование светлых и тёмных пятен порождает иллюзию скольжения луча света по сгрудившимся фигурам и предметам. Кисть художника выхватывает из мрака отдельные лица в фас и профиль, руки, спины, некоторые детали в виде зажжённой свечи на алтаре или страусовых перьев на шлеме молодого воина слева, оставляя в темноте как несущественное всё остальное. Глубина перспективы утопает в тёмном безвоздушном пространстве. Еле различимы отдельные элементы архитектуры в виде тонущих во мраке колонн храма. Зато ярко освещены ступени перед алтарём, где разыгралась трагедия. По воле заказчика Караваджо был вынужден внести элемент условности в сугубо реалистическую картину, изобразив дымчатое облако с выразительной фигурой прилетевшего ангела, который протягивает поверженному Матфею пальмовую ветвь как символ его мученичества за веру. Это единственная уступка официальной ортодоксальности. Пожалуй, до Караваджо в итальянской живописи не было ещё столь впечатляющих и структурообразующих светотеневых контрастов, придающих подлинный драматизм происходящему, за исключением упоминавшейся выше работы Тициана «Убиение святого Петра Мученика», которая погибла в Венеции при пожаре.

Вторая картина цикла вызвала такой же живой интерес римлян, не успевших ещё опомниться после жестокой казни на площади Кампо ди Фьори. Им был понятен драматический пафос нового произведения. В отличие от спокойного «Призвания апостола Матфея» здесь с особой наглядностью и глубиной проявился дух нового динамичного искусства барокко, которое повсеместно прокладывало себе путь. Слава о двух шедеврах в церкви Сан-Луиджи шла по всему городу. Поэтому заказчик торопил с завершением работы. Воодушевлённый успехом Караваджо приступил к написанию последней картины цикла «Апостол Матфей и ангел» (223x183).

Неожиданно возникла проблема с натурщиком. Для первой картины ему удалось легко найти нужный типаж для Матфея в районе римского гетто неподалёку от Кампо ди Фьори. Там его внимание привлёк робкий рыжебородый мужчина благообразной наружности с выразительным взглядом, который охотно согласился позировать за предложенную сумму, покинув на время свою портняжную мастерскую. Художник не ошибся в выборе. Для него был особенно важен взгляд Левия с выражением крайнего удивления, что на него, жалкого мытаря, не отмеченного никакими добрыми деяниями для людей, столь неожиданно пал выбор. Кое-кто из исследователей считает, что для мытаря позировал рыжий Онорио Лонги, с чем трудно согласиться, так как выпивоха и бретёр Лонги и по возрасту, и по характеру никак не подходил для образа сборщика налогов. Примерно два с половиной столетия спустя, живя в Риме, великий русский художник Александр Иванов нашёл в том же самом гетто неподалёку от Кампо ди Фьори нужные ему типажи для «Явления Христа народу».

Что касается «Мученичества апостола Матфея», то там сама фигура евангелиста несколько отошла на второй план, уступив место убийце, и поэтому художнику не столь важен был типаж. А вот для центральной картины над алтарём Караваджо решил использовать знакомого натурщика по «Отдыху на пути в Египет». Он без труда отыскал его в одной из дешёвых таверн на улице Скрофа. В его новой картине «Апостол Матфей и ангел» апостол выглядит благообразным крестьянским мудрецом с высоким сократовским лбом. Скрестив ноги, он удобно сидит в кресле, называемом «савонароловским», и неспешно пишет своё Евангелие по наитию свыше. Караваджо вспомнил увиденную им в юности в одной из миланских церквей одноимённую картину живописца Фиджино, которая поразила его непритязательной простотой исполнения и жизненной правдой.